本記事では、リアルタイム3DダンジョンRPGの先駆者であり、後世のゲームに多大な影響を与えた『ウルティマ:アンダーワールド』シリーズについて、その革新的なゲームデザイン、重厚なストーリー、技術的進化のすべてを2作にわたって詳しく紹介します。名作と呼ばれるにふさわしい理由を、開発背景やシステム面まで深く掘り下げて解説します。

シリーズの概要

『ウルティマ:アンダーワールド』シリーズは、1992年に始まった3DダンジョンRPGの先駆的作品で、プレイヤーは「アバタール」となり、地下世界や異次元を探索しながら複雑な謎を解いていきます。リアルタイムで動く3D視点、物理演算、自由度の高い探索やNPCとの対話など、当時としては革新的なシステムを多数導入し、後の『Deus Ex』や『The Elder Scrolls』などに強い影響を与えました。シリーズ全体を通じて、倫理や徳、秩序と混沌といったテーマが深く掘り下げられており、単なる冒険を超えた思索的な体験が魅力です。2作目では異世界を旅しながら敵の陰謀を阻止するというスケールの大きな物語が展開され、世界観の広がりとシステムの進化がより顕著に表れました。ゲーム史に残る伝説的シリーズです。

シリーズの魅力

没入感を極限まで高めた“ダンジョン・シミュレーション”の先駆性

『ウルティマ:アンダーワールド』シリーズの最大の魅力のひとつは、当時としては考えられないほどのリアリズムをゲームに取り入れ、「ただのファンタジーRPG」ではなく、まるで本当にその世界に存在しているかのような没入体験を提供していた点にあります。本作は「ダンジョン・シミュレーション(Dungeon Simulation)」という概念を提唱し、それを実現するために多くの先駆的技術を投入しました。具体的には、リアルタイムでの物理演算や光源処理、視点操作(上下を見る、斜めに傾ける)、ジャンプや水泳など、すべての操作がプレイヤーの行動を直接的に反映する仕組みとして設計されていました。

また、ゲーム内で使われるアイテムの多くには明確な用途がなく、「現実世界と同じように、使い道はプレイヤー次第」というアプローチがとられていました。例えば、トウモロコシに松明の火を当てればポップコーンになるといった小ネタもあり、システムの中にリアルな物理や因果関係を組み込むという挑戦的な試みが数多く存在していました。さらに、武器や防具には耐久度が設定されており、使用すれば壊れ、光源は時間経過で消える。食料を取らなければ空腹になり、休息しなければ疲労がたまる。こうした細部への徹底的な作り込みは、プレイヤーに「本当にそこにいる」という錯覚を起こさせ、他のRPGでは得られなかったリアリティを生み出していました。

これらのシステムはすべてが有機的に連携しており、プレイヤーの行動が世界に与える影響や、逆に世界から受ける影響の連鎖によって、毎回異なるプレイ体験が生まれる“エマージェント・ゲームプレイ”を実現していたのです。これは現代における「イマーシブ・シム」と呼ばれるジャンルの起源ともいえ、今日の『Deus Ex』や『Dishonored』などの作品に直接的な影響を与えた哲学的・技術的土壌となっています。

重厚かつ知的なストーリーテリングと世界観の深さ

『ウルティマ:アンダーワールド』の物語は、単なる「姫を助ける冒険」や「悪の力を打ち倒す」といった勧善懲悪のテンプレートに収まりません。それぞれの作品には、ウルティマシリーズ全体のテーマである「徳(Virtue)」の概念や、人間社会における秩序と混沌のバランスといった哲学的要素が物語の核に据えられています。特に『The Stygian Abyss』では、徳を軸に理想社会を築こうとしたサー・カビルスの試みが、彼の死によって崩壊し、善意から生まれた理想がいかに脆いかを描いています。

登場するNPCたちは単なる情報源ではなく、それぞれに個性や背景が与えられ、人種間の対立や文化の違い、宗教的な価値観の相違などを反映した台詞や行動を見せます。ゴブリンの部族同士の戦争の仲裁や、失われた言語の解読、幽霊との会話など、すべてが単なるクエストとして処理されるのではなく、プレイヤーに「その世界でどう生きるか」「どう関わるか」という選択を突きつけてくるのです。

また、『Labyrinth of Worlds』では次元を超えた探索がテーマとなっており、異なる文化と歴史を持つ8つの世界を巡る旅は、まるで異文明の研究旅行のような知的興奮を与えてくれます。世界観の作り込みも非常に緻密で、各世界ごとに建築様式や社会構造、技術水準が異なり、それぞれの世界における「ガーディアンの支配」がどのように機能しているかをプレイヤーの探索によって解き明かしていく構造になっています。

このように、単なる「冒険の物語」ではなく、人間社会のあり方や、権力と道徳、自由と支配といった重厚なテーマを扱うストーリーテリングは、RPGとして非常に高いレベルにあり、文学的な価値すら感じさせます。

その後のゲーム史を変えた技術革新と遺産

『ウルティマ:アンダーワールド』シリーズが評価される理由の一つに、その時代の限界を超える革新的な技術開発があります。特に『The Stygian Abyss』は、初めて「テクスチャマッピングされた3D空間でのリアルタイム移動とアクション」を実現した作品であり、FPSや3DアクションRPGの祖とされています。このエンジンは、床や壁、天井にテクスチャを適用することで、本物の洞窟や建物のような空間を描写し、プレイヤーの感覚に直接訴える没入感を生み出しました。

この技術は、後の『Doom』や『System Shock』、さらには『The Elder Scrolls』シリーズにも強い影響を与えており、今日の3Dゲームの基本的構造はここから始まったと言っても過言ではありません。事実、id Softwareのジョン・カーマックが『Ultima Underworld』のデモを見て、より高速なレンダリングを目指して『Catacomb 3-D』や『Wolfenstein 3D』の開発を進めたという逸話は有名です。

さらに、UI面でも本作は先進的で、アイコンベースの操作、紙人形システム、オートマップ機能、自由にメモを記録できるマップ、カスタマイズ可能なキャラクター作成など、当時のRPGにおける常識を覆す革新が詰め込まれていました。また、ダイナミックに変化する音楽システムや、無意味なアイテムをあえて世界に配置することで生まれる“無駄のリアリズム”など、ゲームの「雰囲気作り」にも細心の注意が払われていたことがうかがえます。

結果として、本シリーズは「イマーシブ・シム(Immersive Simulation)」という新たなジャンルの基盤を築くと同時に、ゲームにおける“自由なプレイスタイル”や“選択による物語の変化”といった今では当たり前の概念を初めて本格的に提示した作品群として、ゲーム開発者たちの間でも長く語り継がれる存在となりました。

シリーズの一覧

ウルティマ:アンダーワールド ザ・スティジアン・アビス

1992年に登場した『ウルティマ:アンダーワールド ザ・スティジアン・アビス(Ultima Underworld: The Stygian Abyss)』は、当時としては画期的だったリアルタイム3D視点のアクションRPGとしてゲーム業界に衝撃を与えました。プレイヤーはウルティマシリーズでおなじみの「アバタール」となり、ブリタニアの異世界に存在する巨大地下迷宮「スティジアン・アビス」へと召喚されます。物語はアバタールの夢の中に現れた幽霊ガラモンからの警告から始まり、誘拐された男爵の令嬢を救出する使命を帯びて、アビスの奥深くへと足を踏み入れるところからスタートします。

この迷宮はかつて理想郷建設のために築かれた場所でした。サー・カビルスという賢者が、ウルティマシリーズで語られる「八徳」をすべて体現する社会を目指して多種多様な種族を集めましたが、彼の死後に理想は瓦解。八つの徳を体現する魔法のアーティファクトも分配されぬまま散逸し、アビスは混沌とした無法地帯となってしまいました。人間やゴブリン、トロル、その他の種族がそれぞれの縄張りを持ち、対立と共存が入り混じる複雑な社会が形成されていたのです。

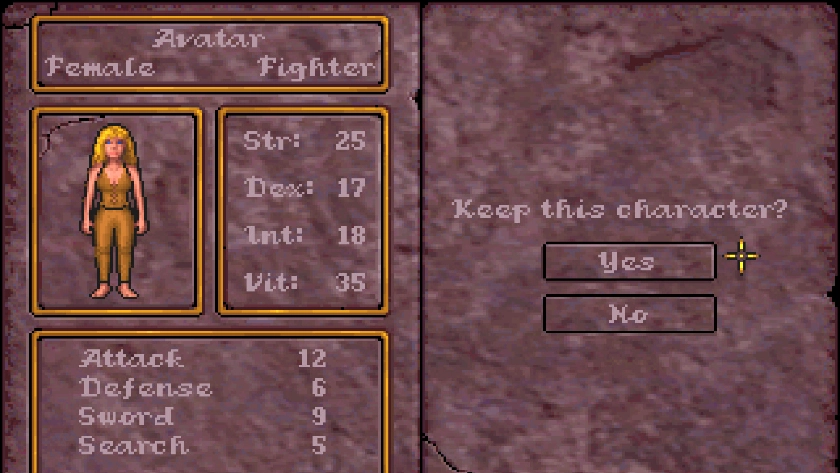

ゲームは、プレイヤーが探索する広大なダンジョンを舞台に、非線形の構造を持ち、どこから探索を進めても自由という、当時としては革新的な設計がなされていました。プレイヤーは戦闘、交渉、探索といった行動を通じて経験値を獲得し、成長していきます。特徴的だったのは「マントラ」と呼ばれるシステムで、特定の言葉を祭壇で唱えることでスキルが向上するというユニークな成長要素が盛り込まれていました。

また、インベントリ管理は紙人形方式で、装備品やアイテムをキャラクターの姿にドラッグして装備させるシステムは後のRPGに大きな影響を与えました。戦闘もリアルタイムで行われ、マウス操作によってスラッシュや突きといった攻撃方法が変化するという細やかな設計が魅力でした。さらに、物理演算が導入されており、投げたアイテムが跳ね返ったり、食料の劣化や睡眠による休息、光源の維持といった生活感あるサバイバル要素も本作の特徴です。

ゲーム内には多様なNPCが登場し、彼らとの会話や交易も重要な要素でした。彼らの持つ文化や言語を学ぶことで、新たな道が開かれることもありました。中には対立するゴブリンの部族の和平交渉に関与するようなシナリオも存在し、単なるダンジョン探索にとどまらない奥深い世界観が構築されていました。

最終的にアバタールは、アビスの底に封じられた異次元から召喚された強大なデーモン「スラッシャー・オブ・ヴェイルズ」と対峙します。その存在は単に魔法で封じることができず、八徳のアーティファクトを火山に投じることでエネルギーを生み出し、幽霊となったガラモンの力によって異次元へと送り返されるという壮大なクライマックスを迎えます。

本作は、後の『System Shock』や『Deus Ex』、『BioShock』といった名作に影響を与えたことでも知られており、インタラクティブなシミュレーション型RPGの先駆けと位置付けられています。

プレイステーション版『ウルティマ・アンダーワールド』

1997年にプレイステーション向けにリメイク移植され、日本でのみ発売された移植版は、ただのコンバージョンではなく、当時の日本市場に適応させるために多くの改変が加えられた、ある種の「再構築」とも呼べる作品でした。

まず最大の特徴は、キャラクターやクリーチャーが全てポリゴンモデルで描き直された点です。原作では2Dスプライトが使われていた敵キャラクターやNPCも、ポリゴンにより立体的に表現され、プレイステーションの3D描画能力を活かす形で生まれ変わっています。その一方で、環境テクスチャやアイテムグラフィックは原作のものが流用されており、新旧が融合した独自のビジュアルスタイルが展開されています。

インターフェースにも大幅な手直しが施されています。PC版のHUDはアイコンベースで、マウスによるクリック操作が前提でしたが、プレイステーション版ではコントローラー操作に合わせてUIが再設計されています。画面はフルスクリーン表示に対応し、装備品の管理や戦闘コマンドの選択がより直感的になるよう工夫されています。特にインベントリ画面やキャラクターのステータス管理は、家庭用ゲーム機に馴染みのあるプレイヤーでも違和感なく扱えるようになっていました。

キャラクターのデザインは、原作の欧米ファンタジー風の硬派なタッチから、日本のアニメスタイルへと大胆にリファインされています。これは当時の日本市場におけるアニメ文化の影響を反映したもので、ヒロインのアリエルをはじめとするNPCは、目が大きく、表情豊かなビジュアルへと変貌しています。このアートスタイルの変化は賛否両論ありましたが、日本のファン層には一定の支持を得たといえるでしょう。

さらに、サウンド周りも大幅にアップグレードされています。音楽は原作のメロディをベースにしながらも、当時のCD-ROM技術を活かして完全リミックスされ、音の厚みや臨場感が格段に向上しています。また、効果音も新たに追加・差し替えが行われ、例えば敵の唸り声や扉の開閉音など、ゲーム世界への没入感を高める要素が随所に追加されていました。

ストーリーやゲームシステムそのものは基本的にPC版を踏襲しているものの、移植に際していくつかのバランス調整や演出の追加も確認されています。特に注目すべきなのが、オープニングとエンディングにアニメーションムービーが挿入された点です。これにより、物語の導入やクライマックスがよりドラマチックになり、プレイヤーの感情移入を助ける役割を果たしていました。

ゲームの内容そのものは非常に濃厚で、アバター(主人公)がバロンの娘アリエルを救うため、巨大な地下世界「スティジアン・アビス」へと挑むという、重厚なストーリーが展開されます。ダンジョンは8層構造となっており、プレイヤーは非線形な探索を通じて、敵との戦闘、謎解き、NPCとの会話や交易を行っていきます。この自由度の高いゲームデザインは、プレイステーションの他のRPGとは一線を画す特徴であり、プレイヤーごとに異なる体験が生まれる要素でもありました。

また、戦闘や魔法のシステムも当時としては非常に斬新でした。リアルタイムで展開される戦闘では、攻撃のタイミングやマウスカーソルの位置(プレイステーションではボタン入力に置き換え)によって異なる攻撃方法が選べる仕様で、単調になりがちな戦闘に戦術的な奥深さを与えていました。魔法に関しても、ゲーム内で収集したルーンストーンを組み合わせて呪文を発動するシステムは健在で、40以上の魔法が用意されており、その多くはゲーム内でしかヒントを得られないという探索性の高さを誇っています。

ウルティマ:アンダワールド ラビリンス・オブ・ワールズ

前作の成功を受けて、1993年にリリースされた『ウルティマ:アンダワールド ラビリンス・オブ・ワールズ(Ultima Underworld II: Labyrinth of Worlds)』は、さらにスケールを拡大し、異世界を股にかけるマルチディメンションRPGとして登場しました。舞台はロード・ブリティッシュ城で行われる復興祭の翌日。突然、謎の物質ブラックロックによって城全体が巨大なドームに覆われ、外の世界と隔絶されてしまいます。この異常事態の背後にいるのは、ウルティマVIIでも暗躍した「ガーディアン」という強大な存在。彼の陰謀を阻止するため、アバタールは再び立ち上がります。

本作では、城の地下にある下水道から発見されるブラックロックの欠片を通じて、八つの異なる次元世界を行き来するという大規模な冒険が繰り広げられます。これらの世界にはそれぞれ独自の文化や問題が存在し、プレイヤーはその世界に住む住民の助けを借りながら、次元間のパズルや戦闘、謎解きを進めていきます。

それぞれの異世界には特徴的な環境が用意されており、空に浮かぶ要塞「キルローン・キープ」や、幽霊に支配された氷の洞窟、エネルギー体が支配する「タローラス」、魔法学校「スキンティルス・アカデミー」など、多彩な舞台設定がプレイヤーを飽きさせません。こうした世界を探索しながら、アバタールはガーディアンの力の源泉を断ち切り、最終的にブラックロックのドームを破壊して城を解放するという目的に向かって進んでいきます。

ゲームシステムも前作のエンジンを基盤にしつつ改良が施され、視野の拡大、キャラクターグラフィックの強化、より滑らかなアニメーションなど、技術的にも一歩進化しています。戦闘やスキルのバランス調整も図られ、前作でやや使いにくかったスキルシステムも改善されました。経験値を通じて得たスキルポイントは、NPCからの訓練によって任意の能力に振り分けることが可能になり、成長の自由度が増しました。

ストーリー面では、単なるダンジョン探索ではなく、城内で進行するサスペンス的な展開も用意されており、城内に潜む裏切り者の正体を探るというミステリー要素も絡んでいます。異世界での冒険と、現実世界の政治的駆け引きが交差する構成は、単なるRPGの枠を超えた深みをもたらしています。

開発には前作のチームが引き続き携わり、Looking Glass Technologyとしてより大規模なチーム体制で臨んでいます。9か月という短期間での開発ながら、完成度の高い作品として仕上がり、各方面から高評価を受けました。ただし、その過程ではスタッフの疲弊やスケジュール遅延なども発生し、以後の開発体制の見直しへと繋がっていきます。

まとめ

『ウルティマ:アンダーワールド』シリーズは、当時の技術水準をはるかに超える革新的なゲームデザインによって、RPGというジャンルに新たな地平を開きました。リアルタイム3D表現、自由度の高い非線形な構造、複雑で奥深い世界設定、生活感あふれるサバイバル要素など、そのどれもが後の名作たちに強い影響を与えたことは間違いありません。特に『Deus Ex』や『System Shock』といった「イマ―シブ・シム(Immersive Sim)」と呼ばれるジャンルの源流として、現在でも語り継がれる存在です。

現在ではGOG.comなどで復刻版がプレイ可能となっており、現代のゲーマーでもその魅力に触れることができます。ウルティマシリーズのファンのみならず、RPGの進化に興味のあるすべてのプレイヤーにとって、この2作品は決して見逃せない金字塔といえるでしょう。

ウルティマ:アンダーワールドシリーズの一覧