本記事では、名作RPG「ウルティマ」シリーズの中でも異彩を放つスピンオフ作品『ウルティマ:ルーンズ・オブ・バーチュー』シリーズについて詳しく紹介します。ゲームボーイやスーパーファミコン向けに開発され、アクション性とパズル要素を織り交ぜた本作は、従来のウルティマとは一線を画す内容でした。この記事では、シリーズ全体の特徴や各作品の魅力を深掘りしつつ、ゲームデザインや評価まで徹底的に解説します。

シリーズの概要

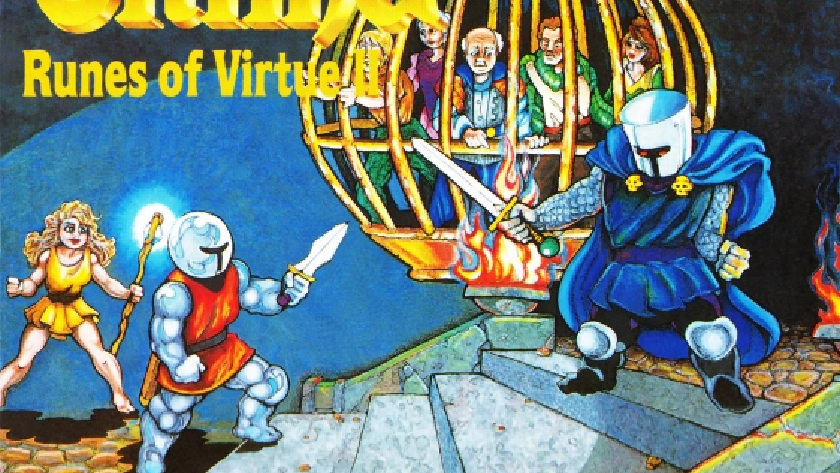

『ウルティマ:ルーンズ・オブ・バーチュー』シリーズは、名作RPG「ウルティマ」のスピンオフとして、ゲームボーイおよびスーパーファミコン向けに展開されたアクションパズルRPGです。リチャード・ギャリオット監修のもと、携帯機向けに一から設計された本作は、シリーズ伝統の世界「ブリタニア」を舞台に、ブラックナイトによって奪われた「徳のルーン」の奪還や誘拐事件の解決を目指す冒険が繰り広げられます。選択可能な4人のキャラクター、奥深い謎解き、そして緻密なダンジョン構造が特徴で、アクションと戦略、パズルを融合させた独自のゲーム性が高い評価を受けました。特に2作目ではボリュームと演出面が大きく強化され、携帯機ながら本格的なRPG体験が楽しめるシリーズとして支持を集めました。

シリーズの魅力

携帯ゲーム機ならではの挑戦的で密度の高いゲームデザイン

『ウルティマ:ルーンズ・オブ・バーチュー』シリーズが他のウルティマ作品と決定的に異なる点は、携帯ゲーム機であるゲームボーイおよびスーパーファミコンという、限られたスペックの中で作り上げられた点にあります。その制約の中で生み出されたゲーム性は、むしろ濃密さと直感的な操作感を際立たせることに成功しています。通常のウルティマシリーズが重厚で複雑なRPGであるのに対し、本シリーズはダンジョン探索を主軸に据え、アクション要素やパズル要素を巧みに組み合わせた作りとなっています。プレイヤーは単にモンスターを倒すだけでなく、仕掛けを解き明かし、状況に応じた判断を迫られる場面が多く、軽量なグラフィックの中に凝縮された設計思想を感じることができます。

さらに、各ステージごとの設計には多くの工夫が凝らされており、単なる一本道の探索ではなく、ルートの選択やアイテムの活用、状況に応じたアプローチの変化など、プレイヤーの判断が結果に大きく影響する点も大きな魅力です。また、ゲームボーイでありながら2人協力プレイが可能な仕様は、当時としては画期的で、友人と一緒に攻略の達成感を味わえる点は、据え置き機のウルティマでは味わえない体験でした。特に2作目ではステージ構成がさらに大規模化され、複雑な謎解きが増加したことで、アクションRPGの枠を超えた「携帯機向け本格冒険活劇」としての完成度が一層高まったと言えるでしょう。

シリーズ伝統のキャラクターたちと魅力的な世界観の融合

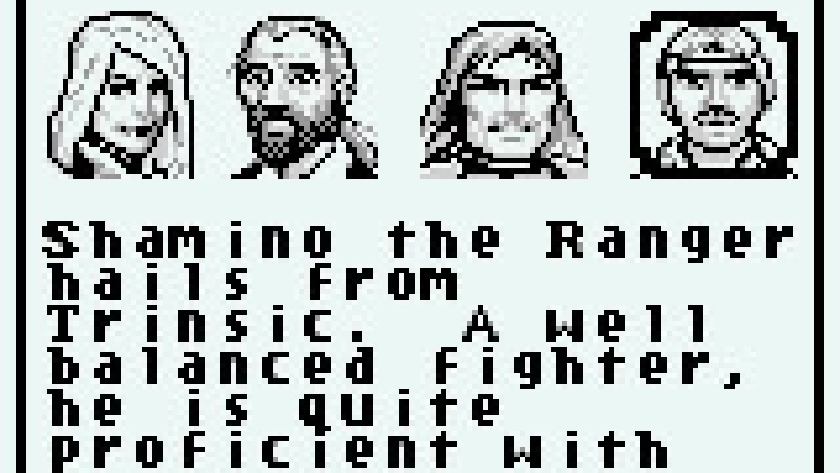

本シリーズでは、ウルティマの本編に登場するキャラクターたちがスピンオフにもかかわらず主役級として活躍しており、それがファンにとっては非常に嬉しいポイントになっています。プレイヤーは魔術師のマライア、吟遊詩人のイオロ、戦士デュプレ、そしてレンジャーのシャミノというおなじみの4人から選択することができ、キャラクターによって戦闘スタイルや使えるアイテムが異なります。この個性の違いがゲームの戦略性に深みを与えており、自分の好みに合わせたプレイスタイルを構築できる点が、何度プレイしても飽きないリプレイ性に繋がっています。

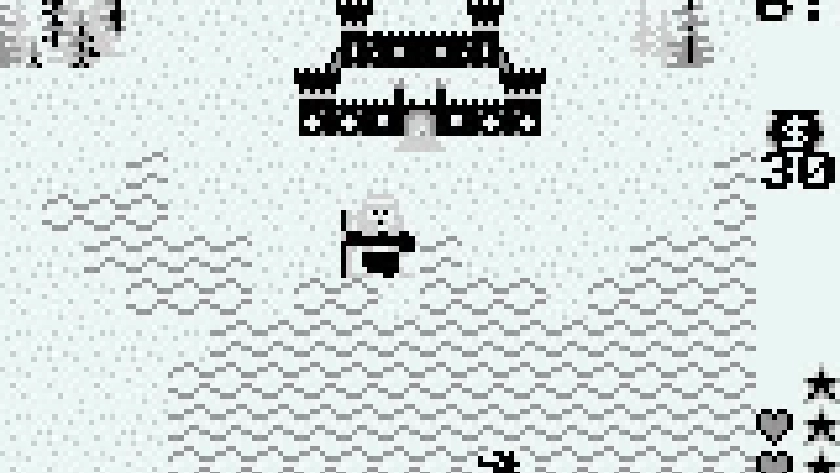

また、物語の舞台となる「ブリタニア」は、シリーズを通じて長年築き上げられてきたファンタジー世界であり、プレイヤーはその世界を探索する中で、さまざまな歴史や文化に触れることになります。たとえば、ムーンゲートを通じて別の土地へワープしたり、ダンジョンの中に隠された碑文から過去の伝承を読み取ったりと、ゲームの中に緻密な設定が根付いており、単なるアクションパズルゲームとは異なる、奥行きのある物語体験が可能になっています。

特に2作目では、ブリテンの市長であるソルデン卿が誘拐されるという事件を中心に、政治的陰謀や道徳的な選択をテーマに含んだストーリーが展開されます。これは「徳(Virtue)」を主軸に置くウルティマシリーズの哲学的テーマを、簡易化せずに携帯機でもしっかりと描写している点であり、シリーズファンからの評価も高い部分です。ストーリーがしっかりとキャラクターの行動と結びついているため、プレイヤーは単なる「操作するキャラクター」ではなく、「その世界に生きる存在」としての没入感を得ることができます。

アクションとパズルが融合した中毒性の高いゲームプレイ

『ウルティマ:ルーンズ・オブ・バーチュー』シリーズの最大の特徴とも言えるのが、アクションとパズルを絶妙に組み合わせたゲームプレイです。敵との戦闘は決して複雑ではないものの、敵の配置や種類、攻撃の挙動が巧みに設計されており、スムーズに戦うためには位置取りやアイテムの使い方が重要になってきます。特にダンジョンの後半になると、敵の攻撃パターンが厳しくなり、反射神経だけでは攻略できないようになっているため、プレイヤーの状況判断と戦術的思考が求められます。

また、シリーズを通して重要な要素となるのが、複雑かつ巧妙なパズルの存在です。スイッチを押すことで開閉する扉、決まった順番で動かさなければならない岩、通路を塞ぐ罠など、多種多様な仕掛けがプレイヤーを待ち受けています。これらのパズルは、単なる障害物ではなく、ゲーム全体のテンポやリズムをコントロールする装置として機能しており、進行の緩急をつけることでゲーム体験をより印象的なものにしています。

さらに、手に入るアイテムには様々な効果を持つものがあり、例えば透明になれるマントや壁をすり抜ける魔法の道具など、パズルや戦闘を有利に進めるためのツールが豊富に用意されています。これにより、アイテムの使いどころを見極める戦略性も生まれ、ただ突き進むだけでは解けない場面に直面したときの「ひらめき」がゲームの醍醐味となっています。

このようなアクションとパズルの融合は、テンポよく進行するアクションRPGに「考える楽しさ」を加えた絶妙なバランスを生み出しており、プレイヤーを最後まで飽きさせない構成になっています。難易度は決して低くありませんが、それゆえに一つの仕掛けを突破したときの達成感は格別で、つい時間を忘れてプレイしてしまうような中毒性を秘めています。

シリーズの一覧

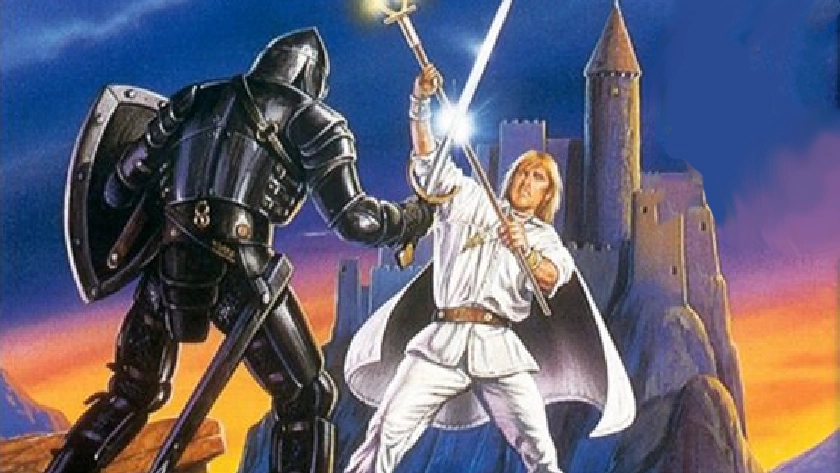

ウルティマ 失われたルーン

1991年にゲームボーイ向けに発売された『ウルティマ ~失われたルーン~』(原題:Ultima: Runes of Virtue)は、リチャード・ギャリオットが関わったウルティマシリーズの中でも、特に携帯機向けに一から設計された作品として知られています。従来の家庭用機移植版とは異なり、このゲームはゲームボーイ専用に完全オリジナルで開発されたため、ギャリオット自身もお気に入りの作品の一つとして挙げています。

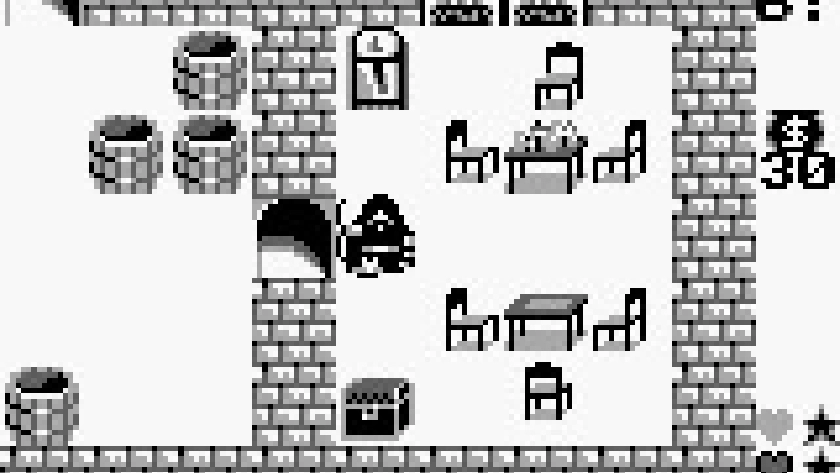

ゲームはトップダウンビューで展開されており、その視点やテンポの速いアクション性から、アーケードゲーム『ガントレット』に似た雰囲気を感じさせます。プレイヤーは、シリーズおなじみの4人のキャラクターとなる魔法使いのマライア、吟遊詩人イオロ、戦士デュプレ、そしてレンジャーのシャミノの中から一人を選び、冒険へと出発します。物語の目的は、ブラックナイトによって奪われた8つの「徳のルーン」を取り戻すこと。これらのルーンはブリタニア各地の洞窟に隠されており、洞窟の中には多様なモンスターや、頭をひねらせるパズルが待ち構えています。

各ステージは迷宮のように構成されており、単なる戦闘だけでなく、レバーを引いたりブロックを動かしたりといった、思考力が試されるギミックが豊富に盛り込まれています。この設計は、ゲームボーイの小さな画面でもプレイヤーに十分な手応えを与えることに成功していました。

ゲームの評価はまちまちで、当時のドイツ系メディアでは比較的高評価を得た一方、一部の雑誌では平均点以下と辛口な意見もありました。とはいえ、『Nintendo Power』では本作を「ゼルダの伝説」に匹敵するスケールと興奮を持つと称賛し、ゲームボーイでプレイ可能なアクションRPGとして高く評価しています。また、『GB Action』では「手強いがやみつきになる」とのコメントが記されており、難易度の高さと中毒性のあるゲーム性が強調されていました。

ウルティマ 失われたルーン2

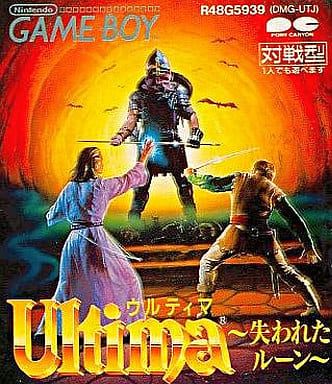

1993年にリリースされた『ウルティマ 失われたルーン2』(原題:Ultima: Runes of Virtue II)は、前作の正統な続編として、ゲームボーイに加え、スーパーファミコン向けにも展開されました。開発はオリジナルのウルティマシリーズでおなじみのOrigin Systemsが手がけており、日本国内ではポニーキャニオンとFCIが販売を担当しました。

本作では、プレイヤーがロード・ブリティッシュの呼びかけに応じてムーンゲートを通り、誘拐されたブリテンの市長・ソルデン卿らを救出するという任務を帯びて冒険を開始します。舞台はお馴染みのブリタニアで、前作よりも遥かに広大なマップが用意されており、町や村、洞窟、城といった多様なロケーションを探索することになります。各地のダンジョンでは、敵との戦闘だけでなく、スイッチを押したり、岩を移動させたり、敵を倒して道を切り開くといったパズル的要素も数多く登場します。

ゲームの進行には、キャラクターごとの能力差を活かす工夫も必要で、選択できる4人のキャラクター――シャミノ、マライア、イオロ、デュプレ――にはそれぞれ得意分野があり、装備できる武器や使用できるアイテムに違いがある点も戦略性を高めています。戦闘では近接武器や遠距離攻撃に加え、魔法アイテムを使った特殊能力の発動が可能で、たとえば体力回復や移動速度の強化、壁をすり抜ける能力などがプレイヤーに大きな恩恵をもたらします。

さらに、ゲームボーイ版では2人同時プレイが可能となっており、専用の通信ケーブルを使用することで、協力プレイという新たな楽しみ方が実現しています。これは当時としては斬新であり、アクションRPGにおけるマルチプレイヤー体験を家庭用携帯機で味わえる貴重な作品でもありました。

評価に関しては、「前作よりスケールが大きく、要素が豊富」との声が多く寄せられました。『Nintendo Power』では、物語性やカットシーン、セーブシステムの充実を高く評価しながらも、グラフィックの分かりづらさや、初心者には難解な部分がある点を指摘しています。一方、『Game Informer』は本作を「ゲームボーイを最大限活用したファンタジーRPG」と称賛しており、選択肢の多さやビジュアル面、アニメーションの進化などを高く評価していました。SNES版に関しても、マップの広さや物語の奥深さを評価する意見が多かったものの、見下ろし型の視点がやや不自然に感じられるといった批判も見られました。

全体的には、前作の基盤をしっかりと受け継ぎつつ、ボリュームや機能面での改善が行われた完成度の高い続編といえるでしょう。

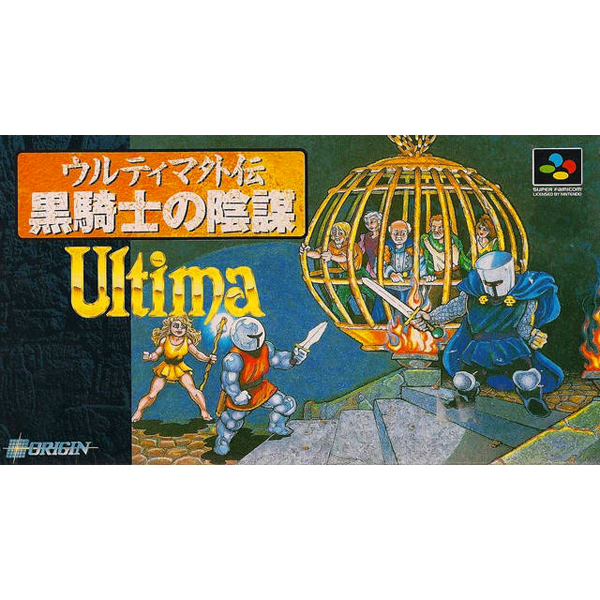

ウルティマ外伝 黒騎士の陰謀

1994年6月17日にエレクトロニック・アーツからスーパーファミコン用ソフトとして発売された『ウルティマ外伝 黒騎士の陰謀』は、1993年にゲームボーイで登場した『ウルティマ 失われたルーン2(Ultima: Runes of Virtue II)』の移植版にあたります。この作品はウルティマシリーズにおけるアクションRPGの試みであり、通常のシリーズ作品とは異なるカジュアルかつ軽快な冒険体験を提供しています。

プレイヤーは、ブリタニアの統治者であるロード・ブリティッシュによってムーンゲートを通じて召喚され、誘拐されたブリテンの市長・ソルデン卿(Lord Tholden)とその他の市民たちを救出する任務を負います。悪の騎士であるブラックナイトが事件の黒幕として登場し、彼の企みに立ち向かうことがゲームの目的となります。

プレイヤーが選択できるキャラクターは、ウルティマシリーズに馴染み深い4人の仲間たち──弓の名手レンジャーのシャミノ、魔法を操る魔導士マライア、音楽とユーモアを武器にする吟遊詩人イオロ、そして重装備の戦士デュプレです。それぞれ異なる能力や攻撃スタイルを持ち、選ぶキャラクターによって攻略の仕方やプレイフィールが変化します。

ゲームプレイの基本はダンジョン探索と謎解き、そしてモンスターとの戦闘です。各ダンジョンにはスイッチや移動可能なオブジェクト、敵の群れなどが配置されており、戦闘とギミックが自然に連動する形で展開されます。アイテムには攻撃に特化した武器のほか、一定時間無敵になる魔法の巻物、壁をすり抜けるアイテムなど多彩なものが用意されており、これらを駆使して進行を図ります。魔法アイテムはマジックメーターを消費して使用するため、リソース管理も重要な要素となります。

特筆すべきは、プレイヤーの操作が非常にシンプルにまとめられている点です。マップ自体の広さは限定的ですが、その分探索の密度が高く、無駄なく設計されています。ダンジョンは比較的直感的で、極端に複雑な構造や理不尽な謎解きがないことも特徴であり、アクションRPG初心者でも無理なく楽しむことができます。

また、ゲームボーイ版に存在した2人同時プレイ機能は、ゲームリンクケーブルを使うことで実現されており、協力プレイによる攻略も可能でした。スーパーファミコン版ではこの機能はオミットされていますが、その代わりにグラフィック面や操作性が強化され、より家庭用ゲーム機に適したプレイ環境が整えられています。

ゲーム中にはカットシーンも存在し、特定のイベントがアニメーションで描かれることで、物語に臨場感をもたらしています。また、セーブ機能も搭載されており、長時間の冒険にも対応できる構成となっています。

ただし、ビジュアル面では限界が見られ、特にスーパーファミコンのハード性能を考慮すると、やや粗いドットグラフィックや単調なBGMは惜しい点として挙げられます。加えて、ゲーム視点が俯瞰型であるため、障害物の奥行きなどが把握しづらくなる場面もありました。とはいえ、それを補って余りあるゲームのテンポと工夫されたダンジョン構造が、本作を印象的な作品にしています。

本作の説明書(マニュアル)では、操作方法やアイテムの使い方、キャラクターの能力差異などが詳細に説明されており、初心者でもすぐにゲームの世界に入り込めるよう配慮がなされています。また、登場アイテムの名称や効果、ステージごとの攻略ヒントなども掲載されており、マニュアル自体が一つのガイドブックとしての役割を果たしています。

英語圏での評価においては、「Game Informer」ではゲームボーイ版を「ファンタジーRPGとして秀逸」と評しており、選択肢の豊富さやアニメーション演出、キャラクターの多様性などが好意的に受け取られています。「Nintendo Power」でも前作よりスケールアップした内容が評価されましたが、やや複雑な操作性と小さく見づらいグラフィックには否定的な意見も見られました。

スーパーファミコン版については、探索の自由度やストーリーの奥行きが高く評価されており、「広大な世界を旅する感覚が味わえる」といったコメントも見られました。しかしながら、当時の日本製RPGと比べると視覚的演出やサウンド面で劣るという点で評価が分かれたのも事実です。

まとめ

『ウルティマ:ルーンズ・オブ・バーチュー』シリーズは、ウルティマ本編とは異なるゲーム性とアプローチで構成されたスピンオフ作品ながら、携帯機向けRPGとしては非常に高い完成度を誇るシリーズです。ゲームボーイの限られたスペックの中で、アクション、パズル、ストーリーを融合させたゲームデザインは、多くのプレイヤーにとって新鮮で挑戦的な体験を提供しました。

特に、選択可能なキャラクターによるプレイスタイルの違いや、ダンジョンでの謎解き要素は、単なるアクションRPGにとどまらない深みを与えています。加えて、マルチプレイ対応や、シリーズの世界観を忠実に再現したブリタニアの描写など、ファンにとっては嬉しい要素が随所に詰まっています。

当時の携帯ゲームとしては破格の作り込みを見せたこのシリーズは、現在でもゲームデザインの良さが語り継がれており、ウルティマというブランドの多様性と柔軟性を証明する好例となっています。古き良き時代の携帯RPGとして、今なお価値のある作品です。

ウルティマ:ルーンズ・オブ・バーチューシリーズの一覧