本記事では、名作RPG『ウルティマ』シリーズの中でも、外伝的な位置付けにある「ワールズ・オブ・ウルティマ(Worlds of Ultima)」シリーズ、すなわち『サヴェージ・エンパイア(The Savage Empire)』と『マーシャン・ドリームス(Martian Dreams)』の2作品に焦点を当てて、それぞれのストーリーやゲームシステム、背景にある世界観などを詳細にご紹介していきます。本編とは異なる舞台設定や個性的な要素を取り入れたこのシリーズは、従来の『ウルティマ』ファンはもちろん、冒険心をくすぐる物語が好きな方にもぜひ触れてほしいタイトルです。この記事を通して、それぞれの作品が持つ独自の魅力を改めて発見していただければ幸いです。

シリーズの概要

『ワールズ・オブ・ウルティマ』シリーズは、名作RPG『ウルティマ』本編から派生した外伝的作品群であり、アバタール(主人公)が異なる世界や時代を旅することで、多様な文化や価値観と対峙する壮大な冒険を描いています。第1作『サヴェージ・エンパイア』では、恐竜や部族が存在するジャングル世界で平和を築くために奮闘し、第2作『マーシャン・ドリームス』では、ヴィクトリア時代の人々と共に火星を舞台に失われた文明を再興する使命に挑みます。これらの作品は、単なる戦闘や成長要素に留まらず、異文化理解や倫理的選択、SF的思索を含んだ重層的な物語構造が特徴で、当時のRPGには珍しい深い知的探求の体験を提供しています。

シリーズの魅力

主人公アバタールを通して描かれる「異世界との対話」

『ワールズ・オブ・ウルティマ』シリーズの最大の魅力は、プレイヤーの分身であるアバタールを通して、多様な異世界と深く関わりを持つ物語が展開される点にあります。従来の『ウルティマ』シリーズではブリタニアというひとつの世界を舞台に、善と悪の概念や倫理的な課題が描かれてきました。しかしこの外伝シリーズでは、その枠を超えて、まったく異なる文明、歴史、価値観が存在する世界が用意されており、プレイヤーはそれぞれの環境に適応しながら物語を紐解いていくことになります。

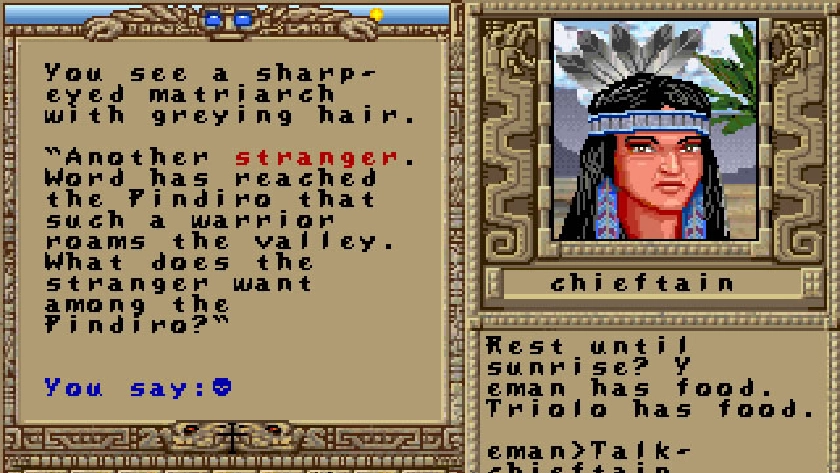

たとえば、『サヴェージ・エンパイア』では、石器時代のようなジャングル世界「エオドンの谷」が舞台となり、アバタールは13の部族と対話しながら彼らを束ねる指導者のような役割を担っていきます。現代の視点で物を語ることは通用せず、それぞれの部族がもつ宗教観や価値体系を理解し、信頼を得るためには、その文化に深く入り込む必要があるのです。一方『マーシャン・ドリームス』では、19世紀末の地球と、文明が滅んだ火星という二重の世界を舞台に、科学と夢、そして精神世界をめぐる重層的な物語が展開されます。アバタールは、未来の技術である「ドリームマシン」によって意識が夢の世界へと入り込むという、現実と幻想の狭間での葛藤を体験します。

このように、アバタールは常に「外から来た者」でありながら、その世界の危機を救う者として関わっていきます。彼の存在を通じて、我々プレイヤー自身が「異質な文化や歴史とどう向き合い、どう共存するか」というテーマに直面するのです。異世界における「共感と理解」を軸にした体験こそが、本シリーズを単なる冒険譚に終わらせず、心に深く残る作品に仕立てているのです。

ジャンルの枠を超えた独自の世界観とストーリーテリング

『ワールズ・オブ・ウルティマ』シリーズは、RPGという枠組みにとどまらず、SF、歴史、神話、冒険小説といった複数のジャンルが融合した複合的な世界観を構築しています。これにより、プレイヤーは単なる「経験値を稼ぐ旅」ではなく、「知的探求を含んだ物語体験」として作品を楽しむことができます。

『サヴェージ・エンパイア』では、ジャングルの中に点在する多文化的な部族の存在や、現実では交わることのない時代・地域の民族が共存しているという設定が、プレイヤーに強い知的好奇心を呼び起こします。古代メソアメリカ文明の儀式を追体験したかと思えば、次の瞬間にはアフリカ系部族のシャーマンと精霊を召喚する場面に出会う。こうした文化的ミックスが自然に物語に組み込まれており、まるで考古学的な冒険をしているかのような錯覚すら覚えます。

一方『マーシャン・ドリームス』では、ヴィクトリア朝時代の人物たちが実在の背景をもとに登場し、彼らが火星という未知の惑星でどのように適応していくのかという、いわば歴史的仮想シナリオが展開されます。プレイヤーはエジソンやシガード、テスラといった偉人たちと対話を重ね、彼らの技術的知識を用いて火星の環境を再構築していきます。そしてその裏には、火星という惑星に残された植物文明の崩壊と再生という、壮大なエコロジー的メッセージも隠されているのです。

このように、単なる「敵を倒して進む」という従来のRPGの構造にとらわれることなく、世界観そのものが「知的な謎解き」となっている点が、このシリーズならではの魅力です。プレイヤーは物語の登場人物であると同時に、まるで学者や探検家のように世界そのものを読み解いていく感覚を味わうことができます。

技術的制約を逆手に取った高密度なゲームデザイン

1990年代初頭という限られたコンピューター性能の中で、『ワールズ・オブ・ウルティマ』シリーズは驚くほど情報量の多いゲーム体験を実現しています。限られたビジュアルやサウンドの中に、プレイヤーが自由に探索し、複数の解決方法を試すことができる高い自由度が埋め込まれており、当時としては非常に革新的なアプローチが採用されていました。

『サヴェージ・エンパイア』では、13部族ごとに異なる文化背景と固有のクエストが用意されており、プレイヤーはどの順番で交渉し、信頼を勝ち取っていくかを自由に選ぶことができます。強硬策を取ることも可能ですが、文化的背景を理解した上で行動することで、よりスムーズに目的を達成できる構造になっているため、単なる戦力では解決できない局面も多数存在します。また、ジャングルの中で使われる「ジャングルマジック」や、「石器時代的テクノロジー」を駆使したアイテム合成システムなど、現代とは異なる論理で動くゲーム設計が、より深い没入感を与えてくれます。

『マーシャン・ドリームス』においては、マップの作り込みと物理法則の応用が非常にユニークです。例えば、氷を溶かすために太陽光を集中させる「ソーラーレンズ」の使用や、文明復興のために必要なエネルギー供給ラインの構築といった要素は、リアルな科学的思考を要求される場面もあり、プレイヤーの論理力と観察力を試す仕掛けが随所に散りばめられています。ドリームマシンを介しての夢世界探訪では、視覚や論理ではなく「象徴と感情」に基づいた謎解きが登場するなど、非常に多層的なゲーム設計がなされています。

また、戦闘システムにおいても、敵とただ殴り合うだけでなく、特定の状況下では非戦闘での解決策が提示されるなど、プレイヤーの選択肢が尊重される設計がなされていました。当時としては画期的な思想であり、これにより「プレイヤーの意思が世界を変える」というRPG本来の意義が丁寧に実現されていたのです。

シリーズの一覧

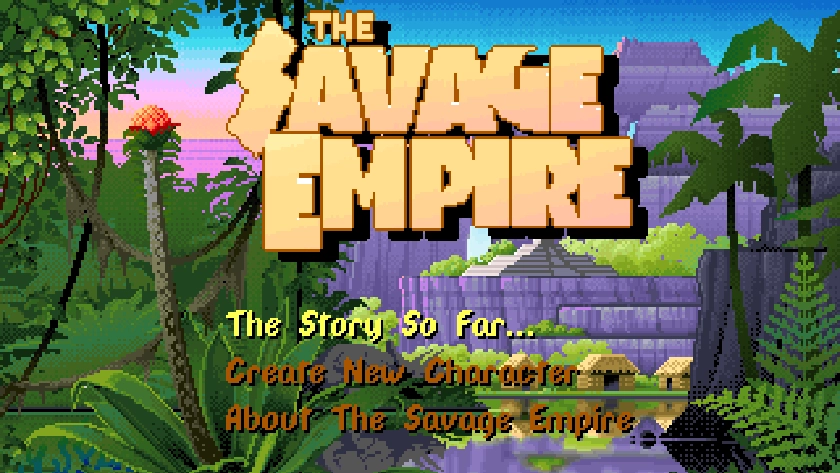

ワールズ・オブ・ウルティマ:サヴェージ・エンパイア

『ウルティマVI』の冒険が終わった後、主人公であるアバタールは、友人が行っていた月の石の調査中に予期せぬ爆発に巻き込まれ、気がつくと全く未知の世界「エオドンの谷」に立っていました。この世界は地球上に存在するものの、現代人には認識も到達も不可能な場所であり、ジャングルに覆われた広大な土地の中には、異なる時代や文化から集められた複数の部族が暮らしています。そこには、メソアメリカの先住民やアフリカの部族を思わせる人々がおり、それぞれが独自の文化と魔術体系を持っているのです。

アバタールがこの地に到着した時、世界は危機に直面していました。昆虫のような姿をした敵「マイミデックス」が、各部族を襲い始めていたのです。この脅威を取り除き、エオドンの谷に平和を取り戻すためには、13の部族すべてと同盟を結ぶ必要があります。しかし、各部族が協力するにはそれぞれ異なる条件があり、アバタールはティラノサウルスとの死闘に挑んだり、失われた聖なる像を探し出したりと、数々の困難な任務に挑まねばなりません。

この異世界が存在する理由も、ただの偶然ではありませんでした。マイミデックスが保有している巨大な「汚染されたムーンストーン」が、この時空間の歪みを引き起こしていたのです。この石が破壊されなければ、エオドンは不安定なまま崩壊してしまう運命にありました。

ゲームプレイにおいては、アバタールの他に最大4人までの仲間と共に行動できますが、物語の特定の場面では強制的に仲間が加わるため、最大で7人のパーティが形成されることもあります。ゲームエンジンは『ウルティマVI』と同じものが使用されており、視点や操作感にも馴染みがありながら、新たな冒険の風味を加えた作りとなっています。

この作品は1990年に発売され、PC版ではプレイヤーから高い評価を受けました。特にそのボリュームと多彩なクエスト、パズル、戦闘のバランスの良さが称賛されており、「50時間以上遊べる濃密な体験」との評価もあります。また、同年には限定版として、Lord Britishのサイン入りパッケージやヒントブック、Tシャツが同梱された豪華版も発売されました。

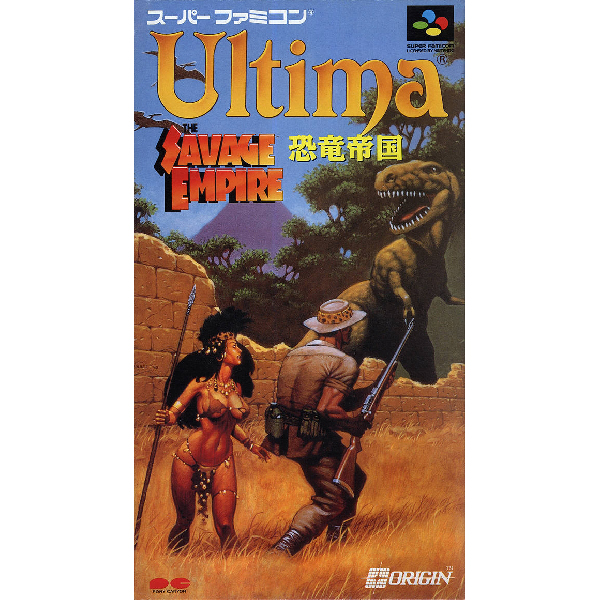

一方でスーパーファミコン版となる『ウルティマ 恐竜帝国 THE SAVAGE EMPIRE』は、ゲームエンジンが変更されており、オリジナル版に比べるとグラフィックやインターフェースに不満の声もありました。日本では発売されたものの、北米でのリリースは最終的に中止となっています。それでも、原作の持つ魅力は色褪せず、後にフリーウェアとして配布されたことで新たなプレイヤーにも触れる機会が生まれました。

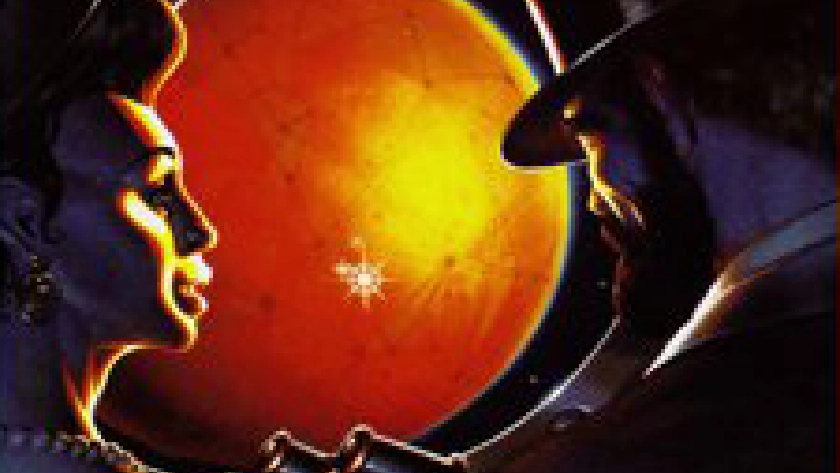

ウルティマ:ワールズ・オブ・アドベンチャー2:マーシャン・ドリームス

『サヴェージ・エンパイア(The Savage Empire)』の事件の後、アバタールと友人のドクター・スペクターは謎の赤髪の女性と遭遇します。彼女が残していったのは、未来のスペクター自身が書いたという書物『タイム・トラベル』と、19世紀末の彼らが写った一枚の写真でした。この書物の指示に従い、彼らは時空を超えて1893年のシカゴへと移動します。そこはちょうどコロンビア万国博覧会の真っ只中であり、天文学者パーシバル・ローウェルが建造した宇宙砲によって、数多くの著名人たちが火星へと旅立つ瞬間が描かれていたのです。

しかし、この壮大な計画は何者かによる妨害によって予定外の発射となり、乗員たちは火星に取り残されてしまいます。アバタールたちは第二の宇宙砲を使って火星へと赴き、彼らの救出に挑むことになります。火星にはかつて植物を基盤とした高度な文明が存在しており、「プランティマル」と呼ばれる生物や、氷河で覆われた極地、古代都市、運河といった多彩なロケーションがプレイヤーを待ち受けています。

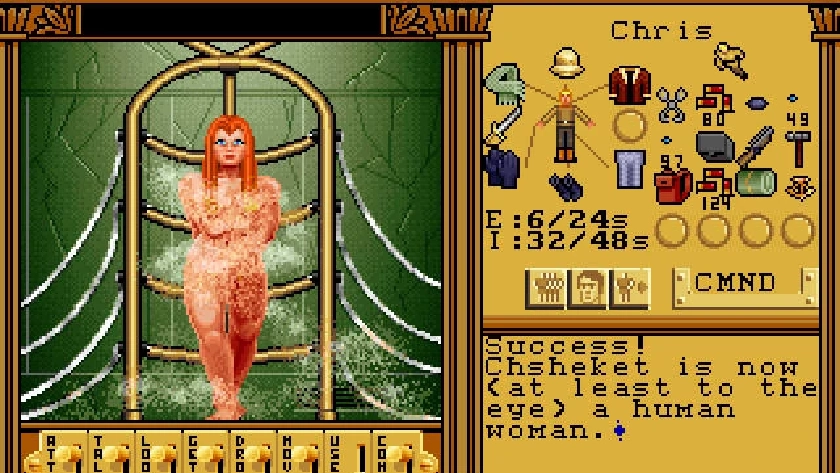

ゲーム序盤では火星のエネルギー供給システムを復旧し、太陽光レンズを用いて極地の氷を溶かすことで水を運河に流すといった壮大なスケールの任務が用意されています。また、最も重要な謎は「ドリームマシン」と呼ばれる装置にありました。この装置を使った者たちは夢の世界「ドリームスペース」に囚われ、意識が肉体から離れてしまいます。しかも、その間に元の火星人たちが彼らの肉体を乗っ取っていたのです。

アバタールはこの夢の世界に入り込み、人々の心に潜む悪夢と対峙することで意識を解放していきます。そして物語の終盤では、火星人のために新たなロボットの肉体を製造し、彼らが再び安定した存在として生きていけるようにします。元凶であるラクサックとの最終決戦を経て、ようやく地球の人々は帰還の途につくことができるのです。

この作品もまた『ウルティマVI』のエンジンを使用しており、細部に至るまで作り込まれた世界観と、戦闘よりも探検と謎解きを重視したゲーム性が特徴です。特にビクトリア時代の設定や火星のファンタジー要素、実在の人物が数多く登場するなど、他のRPGでは味わえない独自性があります。

評価も概ね好意的であり、「戦闘を重視しないプレイヤーには特に楽しめる内容」との意見や、「複雑で奥深いが、根気強くプレイする価値がある」といった声が見られました。『ウルティマ』のスピンオフ作品ながらも、その完成度は本編に匹敵するといっても過言ではありません。

まとめ

『ワールズ・オブ・ウルティマ(Worlds of Ultima)』シリーズである『サヴェージ・エンパイア(The Savage Empire)』と『マーシャン・ドリームス(Martian Dreams)』は、『ウルティマ』本編とは異なる世界観と物語構造を持ちながらも、その根底に流れる哲学や冒険のスピリットは変わることなく受け継がれています。恐竜と部族の混在するジャングル世界、そして19世紀の科学と空想が交錯する火星という、斬新な舞台設定はいずれもプレイヤーの想像力を刺激し、未知の世界への探求心を強く掻き立てます。

このシリーズは、RPGというジャンルにおいて冒険の多様性を示した好例であり、戦闘だけでなく文化理解や心理的な謎解き、科学的考察など、様々なアプローチが可能であることを証明しています。今なお語り継がれるべき隠れた名作として、今後も語り継がれていくべき作品群であることは間違いありません。興味を持たれた方は、ぜひ一度この世界を自らの手で旅してみてください。

ワールズ・オブ・ウルティマシリーズの一覧