本記事では、1980年代から1990年代末にかけてリチャード・ギャリオットによって展開された『ウルティマ』シリーズの全貌を、作品のジャンルや系譜ごとに整理しながら、徹底的に解説します。単にゲームの概要を追うのではなく、その背後にある開発思想、システム進化、そして何よりもこのシリーズが残した文化的・哲学的影響までを紐解き、いかにして『ウルティマ』がコンピュータRPGの礎を築き、他の作品へ多大な影響を与えてきたかを明らかにします。

シリーズの概要

『ウルティマ』シリーズは、リチャード・ギャリオット(通称ロード・ブリティッシュ)によって創造された、コンピュータRPGの礎を築いた伝説的ゲーム群です。1981年に登場した第1作から1999年の第9作まで、プレイヤーは異世界ブリタニアに召喚された「アバタール」となり、善悪ではなく“徳”を追求する旅へと挑みます。革新的な倫理システム、NPCとの会話、リアルタイムの世界変化など、多くの画期的要素を導入し、後のRPGに多大な影響を与えました。ファンタジーと哲学、冒険と選択の重みが織り成す奥深い物語は、単なるゲームを超えた体験をプレイヤーに提供し、今なおその精神は多くの作品に受け継がれています。

シリーズの魅力

圧倒的な世界観と物語構築力

ウルティマシリーズ最大の魅力は、なんといってもその奥深く精緻に設計された世界観にあります。創造主リチャード・ギャリオットの手によって築かれた「ブリタニア」は、単なるRPGの舞台にとどまらず、一つの「もう一つの現実」とでも呼ぶべき完成された異世界です。ソーサリアと呼ばれていた初期の幻想世界は、やがてプレイヤーの倫理的成長を促す「ブリタニア」へと変貌を遂げます。ここでは三原理と八徳という独自の哲学体系が軸となって社会や人物が構成され、ただ敵を倒すだけでは決してクリアできない、人間としての「生き方」が問われる旅路が始まります。シリーズを通して変遷していく政治体制、都市や人々の思想、宗教的価値観、敵対種族との共存問題といった社会的テーマは、まるで中世幻想世界を舞台にした一編の歴史書を読むかのような説得力を持ちます。その重厚な物語は、プレイヤーが数十時間にわたり没入し、まるで一冊の大河小説を読み切ったような感覚を味わえるのです。

RPGというジャンルを再定義した革新性

『ウルティマ』はコンピュータRPGの祖と称されるにふさわしく、あらゆる面でその後のゲームデザインに多大な影響を与えました。たとえば、1981年の『Ultima I』では、地上が2D、地下が3Dという多層構造のマップが導入され、さらに宇宙戦闘を含めたストーリー展開により、SFとファンタジーが融合した世界観が構築されました。1985年の『Ultima IV』では戦闘による勝利よりも、「徳」を実践することで真のヒーロー“アバタール”になることを目指すという、当時としては革命的な目的が設定され、プレイヤーに倫理的選択と内省を促すようになりました。この“道徳システム”は、後に『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』といった日本の名作RPGにも少なからず影響を与えたとされます。戦闘に勝つことだけがゲームの目的ではないという哲学的アプローチを提示し、「正しさとは何か?」という問いをプレイヤーに突きつけた点で、ウルティマは単なるゲームではなく思考の触媒だったと言えるでしょう。

自由度とプレイヤーの選択の重み

ウルティマシリーズのもう一つの魅力は、プレイヤーの選択が物語の進行や世界の状態にリアルタイムで反映されるという点です。『Ultima V』では、ブラックソーンによる圧政のもと、主人公は反体制ゲリラとして追われる身となり、昼夜の時間経過によって町の人々がそれぞれの生活を送っている様子を観察し、隠れて会話を交わしながら情報を得る必要があります。『Ultima VI』では、単なるモンスターとして描かれていたガーゴイルが実は高度な文明を持った知的種族であると明らかになり、敵対関係から共存への道を模索するという政治的・倫理的選択がプレイヤーに委ねられます。また『Ultima VII』以降では、犯罪の容疑者を追い、政治的陰謀を解き明かす推理要素が強化され、選択次第では敵が味方になったり、重要なキャラクターが死に至ることもあります。このように、プレイヤーが選んだ行動が善悪問わずに世界へ影響を及ぼすという構造は、現代のオープンワールドゲームの原点とも言える要素です。

技術的進化と革新的システムの導入

技術的な進化の面でも、ウルティマは常に時代の最先端を切り拓いてきました。初期の作品ではテキストベースの入力と簡素なグラフィックによる表現でしたが、シリーズが進むにつれてUIの刷新やグラフィックスの飛躍的向上が図られました。『Ultima VI』では当時としては画期的なマウス操作が可能となり、戦闘や移動、会話までを直感的に操作できるようになりました。また、ウィンドウベースのインターフェースを取り入れることでプレイヤーの没入感を高め、シリーズの最終作である『Ultima IX』ではフル3Dグラフィックスによるブリタニアの表現が実現されました。さらに、3Dダンジョンをリアルタイムで探索できる『Ultima Underworld』シリーズでは、今日の『エルダー・スクロールズ』シリーズに連なる、リアルタイムアクションとRPGの融合という新たなジャンルの礎を築きました。これらの革新は、ただビジュアル面だけでなく、ゲームの遊び方そのものを変える力を持っており、「ゲームとは何か」という定義にまで踏み込んだ試みだったと言えるでしょう。

キャラクターたちとの強い結びつき

ウルティマシリーズでは、単に冒険を共にする仲間以上に、登場するキャラクターたちとの深い人間関係が描かれています。シャミノ、デュプレ、イオロといったアバタールのコンパニオンたちは、それぞれ異なる信念と背景を持ち、シリーズを通して一貫して登場し続けます。彼らとの対話を通じて築かれる信頼関係や時折見せる人間らしい弱さが、物語に温かみと奥行きを与えているのです。たとえば、デュプレの死と復活、イオロの家庭や音楽への情熱、シャミノが失ったかつての王国への想いなど、ただの戦力としてではなく一人の人格を持つ存在として描かれる彼らとの交流は、プレイヤー自身の記憶の中で強く残ります。また、シリーズを通して描かれる宿敵ガーディアンとの因縁や、ブラックソーンの悲劇的な変貌など、敵対者ですら多面的で人間的な描写がされており、単純な勧善懲悪ではない複雑な人間模様が展開されます。このようなキャラクター同士のドラマが、プレイヤーに感情移入を促し、単なる「ゲーム」では得られない物語体験をもたらしているのです。

シリーズ作品

正編シリーズ

『ウルティマ』の正編シリーズは、全9作から構成されており、その物語は「暗黒時代(The Age of Darkness)」「啓発の時代(The Age of Enlightenment)」「ガーディアン・サーガ(The Guardian Saga)」という三つの時代区分に分類されます。

「暗黒時代(Ultima I〜III)」では、プレイヤーは異世界ソーサリアに召喚された勇者として、モンデイン、ミナクス、エクソダスという三つの邪悪な存在と戦います。この時代はまだゲームとしての制約も多く、クラシックなファンタジーとSFが融合した雰囲気を持っていました。特徴的なのは、『Ultima I』では宇宙戦闘、『Ultima II』では時間旅行、『Ultima III』ではパーティ制の導入と、実験的な要素が色濃く表れています。シリーズ初期においてはストーリーよりも「探検」と「試行錯誤」が主軸でしたが、その中に確かな自由度と、プレイヤーの想像力を刺激するフィールドが用意されていました。

「啓発の時代(Ultima IV〜VI)」では、シリーズが一気に転換を迎えます。敵を倒すという単純な善悪の構図から離れ、「三原理(愛・真実・勇気)」と「八徳」という倫理体系をプレイヤーに学ばせ、それを実践することで主人公がアバタール(徳の化身)となるという深い思想がゲームの中核になります。『Ultima IV』では一切のラスボス戦がなく、「正しく行動する」ことがクリア条件になっている点は、RPG史上でも極めて異例です。『Ultima V』ではその徳の強制が恐怖政治を生み出すという批判が描かれ、『Ultima VI』では異種族ガーゴイルとの戦争と和解が主題となります。シリーズを通じて一貫してプレイヤーに問いかけるのは「善とは何か」「価値観とは何か」という問題であり、ゲームという枠組みを超えたメッセージ性を帯びています。

「ガーディアン・サーガ(Ultima VII〜IX)」は、ブリタニアに現れた謎の存在ガーディアンとの三部構成の戦いが描かれます。『Ultima VII』では「フェローシップ」という一見善良な宗教組織が裏でガーディアンとつながっており、社会の腐敗、人心の堕落を通じて支配しようとする陰謀が展開されます。現代的な問題(選挙腐敗、薬物、家庭崩壊など)をファンタジーの世界に取り込み、その社会性の高さでも評価されています。『Ultima VIII』ではアバタールがガーディアンの世界「ペイガン」に囚われ、徳なき世界を生き延びながら脱出の道を探すダークなストーリーが展開され、『Ultima IX』ではついにガーディアンとの最終対決が描かれます。ただし『Ultima IX』は開発中の混乱やEAの介入により、未完成なまま発売されたという事情があり、シリーズの集大成としては賛否が分かれる作品でもあります。

ワールズ・オブ・ウルティマ

『ウルティマ』正編とは異なる時空間やテーマを扱ったスピンオフとして『ワールズ・オブ・ウルティマ(Worlds of Ultima)』というシリーズが展開されました。『Savage Empire』では恐竜の棲む原始的なジャングル世界を舞台に、部族間の対立や儀式文化が描かれ、より冒険ロマン的な色合いが強くなっています。一方、『Martian Dreams』ではヴィクトリア朝時代の火星を舞台に、SFとオカルトを融合させたレトロフューチャーな世界が展開されます。アバタールの仲間たちも仮面を変えて登場し、まるで夢のような世界を渡る旅は、シリーズの可能性を拡張したユニークな試みでした。両作とも『ウルティマ VI』のエンジンをベースにしており、操作性やUIの完成度も高い水準を保っています。

ウルティマ:アンダーワールド

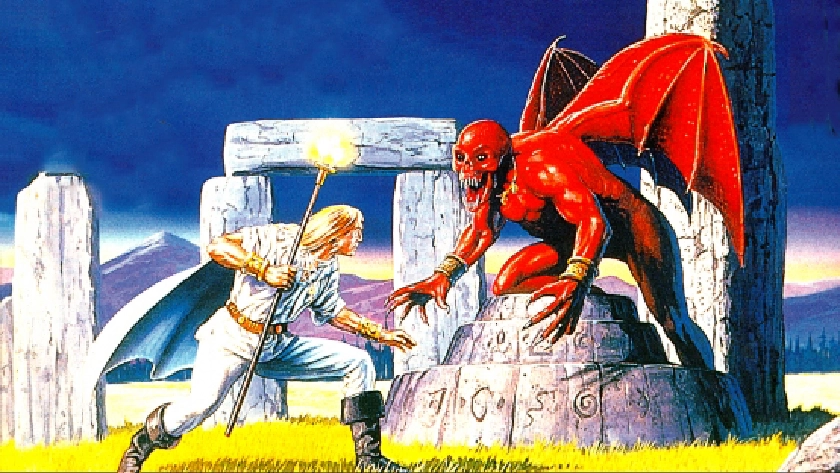

『ウルティマ』の名を冠しつつも、独立した魅力を持つのが『アンダーワールド(Ultima Underworld)』シリーズです。このシリーズは、3Dダンジョン探索型RPGの先駆けとして非常に高く評価されています。プレイヤーは広大で階層構造を持つダンジョン「スティジアン・アビス」に閉じ込められ、食料、水、寝床、装備などの管理をしながらサバイバルを行うことになります。物理演算を取り入れたオブジェクト操作、マウスを使った自由な視点移動など、後の『System Shock』や『Elder Scrolls』シリーズに多大な影響を与えた技術的革新がここにあります。

続編である『Ultima Underworld II』では、ガーディアンの陰謀によってブリティッシュ城が異世界と分断され、アバタールがさまざまな異界を旅して城の封印を解いていくという複雑で奥深い構成になっています。単なる地下迷宮にとどまらず、異世界の探索というテーマを取り入れたことで、よりダイナミックな物語体験を可能にしています。

ウルティマ:オンライン

1997年に登場した『ウルティマオンライン(Ultima Online)』は、シリーズのスピリットをオンライン空間に移植した初期のMMORPGです。『ウルティマ』で培われた広大な世界観、自由度の高いキャラクター育成、プレイヤーの選択によって変化する社会構造はそのままに、数千人のプレイヤーが同時に共存する仮想空間「ブリタニア」が構築されました。農業、釣り、大工などの生活系スキルや、プレイヤーが自ら法律や政治を形成する自由な社会構造は、当時としては革新的で、後の『EverQuest』や『World of Warcraft』にも影響を与えたとされています。

また、UOではNPCとの関係性だけでなく、プレイヤー間の関係がゲーム世界そのものに影響を与えることが意識されており、PK(プレイヤーキラー)や略奪、交易、都市間抗争といった人間同士のドラマがそのまま「ゲームの物語」として残る点が特徴です。作者ギャリオットが自らのアバターである「ロード・ブリティッシュ」として登場し、誤ってプレイヤーに殺された事件は今も語り草です。

ウルティマ:ルーンズ・オブ・バーチュー

『ルーンズ・オブ・バーチュー(Runes of Virtue)』シリーズは、『ウルティマ』正編の世界観をベースにしたスピンオフ作品であり、主にゲームボーイとスーパーファミコン向けに展開されたアクションRPGです。正編が複雑で重厚なストーリーと高い自由度を特色としているのに対し、このシリーズはよりカジュアルで親しみやすいゲームデザインが特徴となっています。第一作目の『ウルティマ:ルーンズ・オブ・ヴァーチュー』は1991年にゲームボーイで発売され、その後スーパーファミコンに移植されました。この作品では、プレイヤーはアバタールではなく、イオロ、シャミノ、デュプレといったアバタールの仲間たちのいずれかを操作し、誘拐された「徳の王(Lord of the Eight Virtues)」を救出するために冒険に出るというストーリーが展開されます。

ゲームは見下ろし型の視点で進行し、敵との戦闘やアイテムの収集、そしてさまざまな仕掛けが施されたダンジョンの攻略がメインとなっています。戦闘はリアルタイムで行われ、アクション性が重視されていますが、同時にスイッチや動く床、壊せる壁などを用いたパズル要素も数多く盛り込まれており、プレイヤーの観察力や判断力が求められます。全体的にテンポが良く、また携帯機で遊ぶことを前提に作られているため、短時間でも満足感を得られる作りになっています。

続編である『Runes of Virtue II』は1993年に登場し、ゲームボーイ版とスーパーファミコン版の両方が発売されました。本作では前作以上にマップの広がりがあり、登場するダンジョンの数も増加、さらには使用できるアイテムやスキル、乗り物の種類なども豊富になり、より多彩なゲームプレイが可能になっています。プレイヤーキャラクターも引き続きイオロ、シャミノ、デュプレの3人から選ぶ形式で、それぞれステータスに個性があり、プレイスタイルに合わせた選択ができるようになっています。

ストーリーにおいても、前作よりさらに『ウルティマ』正編とのつながりが意識されており、ブリタニアの地名やガーゴイルなどの登場人物・設定が色濃く反映されています。しかしながら、物語のトーンはあくまで軽快で、ユーモアを交えたやり取りやシンプルながらもテンポの良い展開が中心であり、正編のように道徳的・哲学的なテーマを深く掘り下げることはありません。それゆえに、正編とは異なる“遊びやすさ”や“手軽さ”が強く意識された作品と言えるでしょう。

『Runes of Virtue』シリーズは、全体としては正編の壮大さや複雑さから一歩引いた、より幅広い層のプレイヤーに向けた作品として位置づけられています。そのため、ウルティマの世界観に触れながらも、ライトなアクションやパズル要素を楽しみたい方にとっては理想的なゲームでした。現在ではシリーズの中でも比較的知られざる存在となっていますが、そのユニークな立ち位置と遊びやすさから、コアなファンの間では今もなお語り継がれる存在となっています。

派生・番外作品・未発売作品

シリーズにはさまざまな外伝、移植作品、計画されたが実現しなかったプロジェクトも数多く存在します。『Ultima X: Odyssey』はMMORPGとして計画されたものの、ギャリオット退社後にキャンセルされましたが、アバタールの「心の世界」を舞台とする野心的な設定が注目されました。

また、ブラウザゲーム『Lord of Ultima』やモバイル向けARPG『Ultima Forever』など、EAが主導した派生作品もいくつか存在しましたが、正編に連なる哲学的、道徳的なテーマ性は薄れ、商業主導の側面が強く、古参ファンからは賛否が分かれました。

さらに、ゲームブックや小説、漫画など多くのメディア展開もなされ、特に1980年代後半〜90年代初頭の日本ではアバタールとコンパニオンたちの冒険を描いた小説やゲームブックが人気を博しました。これらはオリジナルの設定に基づきつつも、独自解釈で新たな物語を加え、『ウルティマ』という世界観の奥行きをさらに広げています。

まとめ

『ウルティマ』シリーズは単なるゲームではありません。それは「善とは何か」「正しいとは何か」「他者とどう向き合うか」といった、極めて本質的な人間の問いをプレイヤーに突きつける哲学的実験場でありながら、同時に極めて遊び応えのある冒険活劇でもあります。

世界を救うという使命を背負いながら、同時に自らの価値観を問い直し、変化していく主人公=プレイヤーの姿は、まさに“ロールプレイング”の原点です。

それは技術やグラフィックが変わっても決して色あせることのない、時代を超えて語り継がれるべき物語です。『ウルティマ』を知らないままRPGを語ることはできない。そう断言しても、決して言い過ぎではないでしょう。

ウルティマシリーズの一覧