1987年に登場して以来、プレイヤーに無数の死と恐怖、そして謎解きの快感をもたらしてきたアドベンチャーゲーム『シャドウゲイト』シリーズ。本記事では、シリーズの原点である初代『シャドウゲイト』から始まり、数々の移植版や続編、さらには現代向けのリメイク作品に至るまで、その歴史と魅力を段階的に、そして詳しく紹介していきます。ホラー、ファンタジー、謎解き、そして理不尽とも言える死の連続。それでもなお挑みたくなる“死にゲー”の真髄に迫ります。

シリーズの概要

『シャドウゲイト』シリーズは、1987年に登場したポイント&クリック型アドベンチャーゲームを原点とする、死と謎に満ちたダークファンタジー作品群です。プレイヤーは古城「シャドウゲイト」を舞台に、魔王ワーロックの復活を阻止すべく、多彩な罠や怪物、謎解きに挑むことになります。選択肢ひとつで即死するシビアなゲーム性と、自由度の高さが特徴で、日本版ではユニークな翻訳による名セリフも話題に。続編やリメイクも複数展開され、グラフィックやシステムが進化しつつも、“命を賭けた冒険”というシリーズの核は一貫して受け継がれています。

シリーズの魅力

恐怖と緊張感に満ちた“死にゲー”としての完成度

『シャドウゲイト』シリーズ最大の魅力は、プレイヤーが直面する“死”の多様さと、その死を通じて試される探索の慎重さにあります。ゲーム内のあらゆる行動には死の可能性が潜んでおり、落とし穴、毒、炎、敵の襲撃、そしてタイムリミットの象徴である松明の消失など、思わぬ瞬間に命を落とすことになります。しかもそれらは理不尽のようでいて、実はゲームの文脈を理解し、環境を観察することで回避可能なものばかりです。この死と隣り合わせのシステムは単なる高難易度設計ではなく、プレイヤーに「命をかけた判断」を常に要求するものであり、これこそがシャドウゲイトにしかない緊張感を生み出しています。特に松明の燃焼時間は、探索と時間制限を絶妙に結びつける要素であり、何もしていなくても時間が経てば死ぬという焦燥感は、他のどのアドベンチャーゲームにもない独自性を放っています。プレイヤーはただ進むだけでなく、生き延びるために何をすべきか、どれだけ情報を読み解けるかを問われるのです。

ローカライズによって生まれた日本独自のカルチャー的魅力

初代『シャドウゲイト』が日本で特に強く記憶されている理由の一つは、1989年にケムコが手がけたファミコン版における、ユニークすぎる日本語ローカライズです。オリジナルの英語版ではプレイヤーに向かって淡々と語りかけるナレーションだったものが、日本語版では主人公がまるで意識を持ったキャラクターとして登場し、プレイヤーに対して不満や愚痴を吐くスタイルに変更されています。この翻訳によって生まれた「ざんねん!!わたしの ぼうけんは これで おわってしまった!!」や「かーるいす!!」といった名文句は、当時のゲームユーザーに強烈な印象を与え、今なおネットミームとして語り継がれるほどです。このような翻訳は、単なる台詞の置き換えを超えて、ゲームの雰囲気そのものに独自のキャラクター性を付加することに成功しており、シャドウゲイトという作品を“記憶に残るゲーム”へと昇華させる要因となりました。また、ファミコンの限られた容量の中で展開される印象的なテキストと演出は、日本におけるアドベンチャーゲーム文化の形成にも少なからず影響を与えたといえるでしょう。

高度に練られたパズル構造と環境と一体化した謎解き体験

シャドウゲイトシリーズは、プレイヤーの観察力と発想力が問われる非常に緻密な謎解き要素を核としています。単なる“鍵を探して扉を開ける”といった類の単調な仕組みではなく、環境やアイテムの用途、さらには敵の挙動や仕掛けの連動など、複数の要素が複雑に絡み合いながらひとつの解決策へと導かれていく構造が魅力です。特にプレイヤーの直感を裏切るようなトリッキーな仕掛けや、アイテムの使い方に創造力を求められる点は、謎解きの深さと同時に達成感を強調します。たとえば、通常なら「セルフ」による自殺行為と見なされるアイテム使用が、ある場面では正しい選択肢であったり、意味不明に見える演出が伏線として機能していたりと、何気ない情報や挙動に意味が隠されていることが多々あります。また、謎解きの順番や行動の選択によっては詰み状態になることもあり、リソース管理やマルチエンディング的な変化も含め、周到なプレイが必要です。このような構成は、単なるアドベンチャーでは味わえない、“環境に働きかけて変化を引き起こす”というインタラクティブ性を強調しており、プレイヤーに世界の一部としての実感を与えます。

続編・リメイクに受け継がれた「語られ続ける世界観」

『シャドウゲイト』シリーズは、単発のアドベンチャーゲームにとどまらず、継続的な物語と世界設定の拡張によって、独自の“シャドウゲイト神話”を形成しています。初代作品の主人公ジェイルの血統を継ぐ者たちが、その後の時代でもワーロックの脅威に立ち向かうという流れは、シリーズを通してのテーマとなっています。続編『Beyond Shadowgate』ではその息子エリック王子が主人公として登場し、父の死と王国の陰謀に巻き込まれていきます。さらに『シャドウゲイト64』ではジェイルの伝説は過去のものとなり、まったく別の時代、別の種族の主人公による新たな冒険が描かれます。2014年にリリースされたリメイク作品では、原作のストーリーを踏襲しながらも、現代的な演出や語りによって物語に厚みが加えられ、旧作ファンにも新鮮な驚きを与えました。これらの作品群は単なるスピンオフや拡張ではなく、“死の城シャドウゲイト”という舞台を核としながら、世代を超えて連なる神話的な叙事詩を織り上げているのです。このように、シャドウゲイトは時代を越えた物語の連続性を持っており、それぞれの作品が新たな登場人物を通じて過去と現在をつなぐ橋渡しを果たしています。

時代を越えて愛されるデザイン哲学と進化するインターフェース

『シャドウゲイト』は、その誕生から30年以上を経た現在に至るまで、多くのハードウェアやプラットフォームでプレイ可能な形に姿を変えてきました。初期のPC、ファミコン、ゲームボーイカラー、NINTENDO64、そして現代のSteamやSwitchに至るまで、あらゆる世代のゲーマーに届くように変化を続けています。しかしその中核にある「プレイヤーの選択が結果に直結する」「世界そのものを読み解く」という設計思想は、一貫して揺らぐことがありません。特に2014年のリメイク作『Shadowgate (2014)』は、オリジナル開発者が再集結し、UIの刷新、難易度の選択、レトロモードの搭載など、古典の再解釈として非常に完成度の高い作品となっています。プレイヤーの行動一つで展開が変わるというゲームデザインは、現代のオープンワールドやローグライク作品にも通じる本質を持っており、先駆的な存在であったと言えるでしょう。また、コマンド選択式の古典的な操作体系は、VRやタッチ操作といった新たな入力方式に対しても柔軟に対応しており、変化し続けるゲーム業界の中でも、その本質を失うことなく前進を続けている点も特筆すべき魅力です。

シリーズの一覧

シャドウゲイト

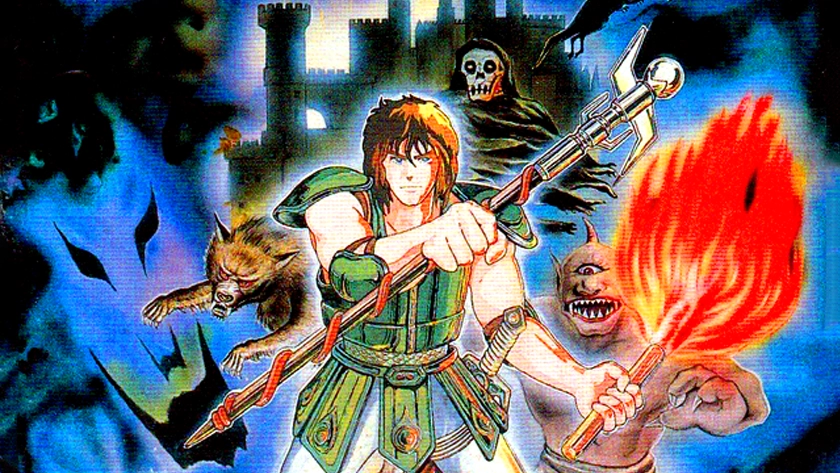

『シャドウゲイト』は、1987年にICOM Simulationsによって開発されたアドベンチャーゲームであり、「MacVenture」シリーズの第3作としてアメリカで誕生しました。その後、1989年には日本のケムコによってファミリーコンピュータ向けに移植され、独特な翻訳センスと難解さゆえに、日本でもコアな人気を獲得しました。

物語は、“しんのゆうしゃ”を名乗る王家の血を引く青年・ジェイルが、世界を滅ぼそうとする魔王ワーロックを倒すため、不気味な古城「シャドウゲイト」に足を踏み入れるところから始まります。プレイヤーはこの城内を探索し、謎を解き、数々のトラップや怪物を乗り越えながら、魔王のもとへと進んでいきます。

本作の特徴は、プレイヤーに対して極端なまでの自由度を与える点にあります。基本的なコマンドには「開ける」「調べる」「移動」などが並びますが、「セルフ」というコマンドを使えば、自分に対して剣や毒薬、松明の火さえも使えてしまうのです。剣を突き立てたり、毒を飲んだりといった行動が可能で、そのたびにゲームオーバーになります。これらの死因は、まるでブラックユーモアのように演出され、プレイヤーに強烈な印象を残します。

さらに、松明の管理という緊張感あふれる要素もあり、炎が消えると足元が見えずに転倒し、命を落とすという仕組みになっています。つまり、どんなに謎を解いていても、松明が尽きればその瞬間に詰みとなってしまうのです。

敵キャラクターたちも個性豊かで、倒せないサメや竜、突然現れるバンシー、正解のアイテムを要求してくるスフィンクスなど、油断ならない存在が数多く登場します。中でも狼女や地獄の犬、溶岩の竜などは視覚的にも強烈な印象を与え、プレイヤーに緊張感を与える場面が多々あります。

本作が日本で特に印象深く記憶されている理由のひとつに、翻訳スタッフの遊び心があります。ゲームオーバーの際に表示される「ざんねん!! わたしの ぼうけんは これで おわってしまった!!」や「かーるいす!!」といったセリフは、当時のファンの間で語り草となり、ネットミームとして今なお親しまれています。英語版ではプレイヤーに語りかける形式ですが、日本語版ではプレイヤーに文句を言うというユニークな形で、翻訳のセンスが作品全体にユーモアを与えていました。

システム的には、セーブ機能とコンティニュー機能が用意されており、ゲームオーバーになっても直前から再開できる点で、当時としては親切な設計でした。ただし、松明の数には限りがあり、使い切ると完全な詰み状態となるため、慎重なリソース管理が求められます。

こうした緊張感や自由度、そして理不尽さとも言える死の連続がプレイヤーを惹きつけ、続編やリメイクが長年にわたって制作され続けている理由となっています。

シャドウゲイト リターン

1999年にゲームボーイカラー用ソフトとして登場した『シャドウゲイト リターン』は、オリジナル版の『シャドウゲイト』を移植・リファインした作品です。開発・販売はコトブキシステム(ケムコ)で、ファミコン版で培った知見と、携帯機という新たなプラットフォームの可能性を活かして制作されました。

『リターン』は、基本的なストーリーや構成は初代と同様でありながら、いくつかの重要な点でプレイ体験が改善されています。まず、最大の変更点は「ヒント機能」の充実です。プレイヤーが困った際にボタン一つでヒントを確認できるようになっており、初代のような理不尽なトラップに悩まされる頻度が若干減少しています。また、松明の持続時間が延長され、探索の自由度が高まりました。これにより、初心者でも無理なくプレイできるようになり、幅広いユーザー層に受け入れられる作品となったのです。

一方で、ファンから惜しまれた点もあります。ファミコン版の魅力のひとつでもあった名セリフ、「かーるいす!!」や「おでかけですか?」などの“辞世の句”が削除されてしまっているのです。この削除は、当時のファンから「作品の味が薄れた」と批判される一因にもなりました。開発サイドの意図としては、現代の倫理基準や表現の配慮によるものと考えられますが、ファンにとっては惜しい変更でした。

また、グラフィック面では、カラーでのプレイ時には新たなビジュアルが導入されつつ、モノクロでプレイする場合にはファミコン版に近いグラフィックも再現されており、オリジナルへのリスペクトが感じられます。携帯機でのプレイという性質上、いつでもどこでも“勇者の死”を体験できるという点も、本作独自の魅力となりました。

難易度は全体的に抑えられているものの、基本的なゲーム設計──つまり「間違えれば即死」という本質はしっかりと残されており、『シャドウゲイト』という作品が持つ独特の緊張感は健在です。あくまで“優しくなっただけ”であり、“簡単になった”わけではありません。

オリジナルを未経験のプレイヤーには入門編として最適なタイトルであり、ファミコン版で挫折した経験を持つプレイヤーにとっても、リベンジの機会となる1本です。理不尽な死に笑いながら、「次こそは!」と挑み続けたあの感覚を、よりスマートに楽しめる移植版と言えるでしょう。

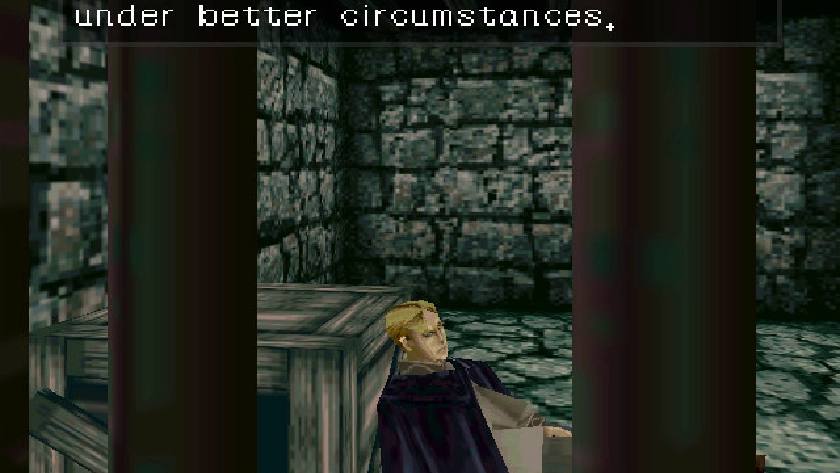

シャドウゲイト64

1999年、シリーズは完全な3D作品『シャドウゲイト64』としてニンテンドウ64に登場。主人公はハーフリング族の若者ディル。シャドウゲイトの城に囚われたところから物語が始まり、脱出と謎解きを通して、再び復活しようとする魔王ワーロックの陰謀に巻き込まれていきます。

この作品でもシリーズでおなじみの“一撃死”要素は健在。ちょっとした段差からの落下や、水中への転落といった些細なミスでも命を落とすため、慎重な行動が求められます。ゲームは一人称視点の完全3Dで描かれ、静止画ベースだった初代からは大きな進化を遂げましたが、やるべきことの核心は変わりません。アイテムを見つけ、環境と対話し、知恵を絞って道を切り開いていく、その基本精神はしっかりと継承されています。

物語は複数の塔を巡る試練として進行し、登場人物たちの幽霊が語る過去の物語を紐解くことで、真実に迫っていきます。最終的には、かつての勇者ジェイルの魂と共に、新たな戦いを終わらせるというドラマチックな結末が用意されており、シリーズファンにとっては感動的な作品でもあります。

Beyond Shadowgate

1993年にはPCエンジン用ソフトとして『Beyond Shadowgate』が登場。前作で勇者として戦ったジェイルの息子、エリック王子が主人公となり、新たな物語が始まります。物語の導入からして波乱に満ちており、父の死にまつわる陰謀に巻き込まれ、牢獄から脱出するところから冒険はスタートします。

本作では視点が横スクロールとなり、操作キャラクターを動かしながら探索と謎解きを行うアクションアドベンチャーに変化しました。パンチで敵を撃退したり、しゃがんで罠を避けたりといったアクション要素も加わり、ゲーム性はより複雑かつスピーディなものとなっています。さらに、複数のルートが存在し、プレイヤーの選択によって物語の展開が変わる仕掛けもあり、リプレイ性の高い作品となっています。

2024年にはPC向けにリメイクもされ、原作の雰囲気を保ちつつ、初代に近いコマンド選択式システムに立ち返る形で蘇りました。こうした変遷を経てもなお、『シャドウゲイト』の根幹である“謎解きの快感”と“死への恐怖”は健在です。

Shadowgate

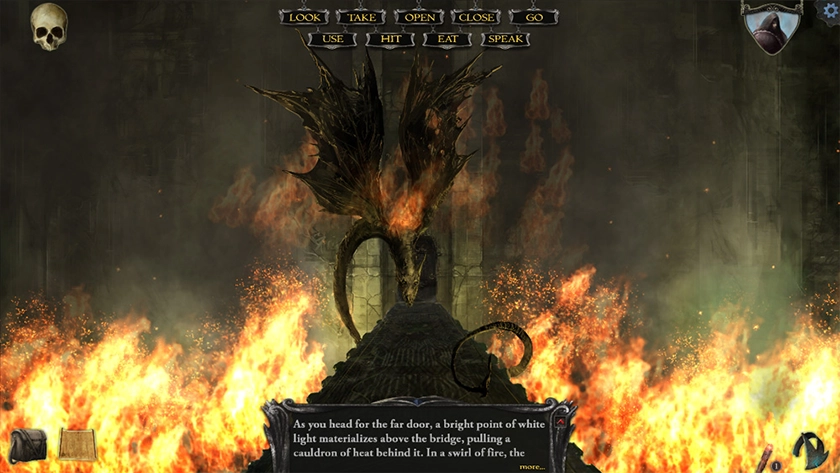

2014年8月21日、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、シリーズの原点である『シャドウゲイト』をフルリメイクした『Shadowgate (2014)』が英語版として配信されました。この作品は、単なるグラフィックの置き換えや現代風のUIへの調整にとどまらず、オリジナル版の制作者たちが再び集結し、ゼロから再構築された完全リメイクとなっています。そのため、単なるリマスターではなく、“新たに生まれ変わった本物のシャドウゲイト”と称されるべき存在です。

ゲーム全体は3Dグラフィックによって再構築され、城の構造やオブジェクト、敵のビジュアルまでが精緻に描かれ直されました。これにより、1987年当時の静止画中心の表示とは一線を画す、ダイナミックかつ没入感の高い探索体験が可能となっています。背景の演出やエフェクトの緻密さにより、シャドウゲイト城の不気味な空気感が一層強調され、まるで自分が本当にその場にいるかのような錯覚を覚えるほどです。

難易度設定は4段階用意されており、アドベンチャーゲーム初心者から、かつての「死に覚えゲー」に愛着を持つベテランゲーマーまで幅広く対応。難易度によって謎解きのヒント表示、松明の消耗スピード、敵の挙動や罠の頻度などが調整されており、プレイヤー自身のスタイルに合わせた遊び方が可能です。

また、このリメイク版では特筆すべき機能として**「レトロモード」が搭載**されています。これを使用することで、グラフィックやBGMをオリジナル版のテイストに切り替えることが可能となり、往年のファンにはたまらない演出が用意されています。現代の高精細グラフィックの中に、あの懐かしい“ピコピコ音”やファミコン風の画面が融合することで、時間の隔たりを超えた没入感が味わえるのです。

インターフェースも現代風に刷新され、アイテムの管理、コマンド選択、移動などが直感的に操作できるよう最適化されています。リメイク前と比べ、複雑なコマンド構成が簡略化されており、マウスとキーボードの操作に慣れたプレイヤーにも快適なプレイ感が実現されています。

この作品はその後、PS4、Xbox One(海外のみ)、Nintendo Switch向けにリマスター版として移植されました。内容はSteam版とほぼ同一ですが、残念ながら日本語ローカライズは未実装で、すべて英語のままのリリースとなっています。これは、CERO審査などの日本国内発売に伴うコスト面が影響しているとされ、日本語対応されていても国内では販売されないケースが存在する中で、「日本語非対応のテキスト主体ゲームが日本市場で発売される」という非常に稀有な例となりました。

なお、この『Shadowgate (2014)』に対する評価は、リメイクとしての完成度の高さ、原作への敬意、そして現代に合わせた丁寧な作り込みなどが高く評価されており、Steam上のレビューでも概ね好意的な反応を得ています。アレンジBGMを担当したRich Douglasによる重厚なサウンドも、作品の世界観を強化する重要な要素として高く評価されています。

原作に強い思い入れがあるプレイヤーにはもちろんのこと、近年のアドベンチャーゲームに物足りなさを感じているゲーマーにとっても、本作はぜひ一度手に取る価値のある一本です。

まとめ

『シャドウゲイト』シリーズは、単なるアドベンチャーゲームの枠を超え、プレイヤーの選択と行動の結果に対する「死」というリスクを突きつける、極めて個性的な作品群です。その高い自由度と、即死によるゲームオーバーの連続は、理不尽と取るか、挑戦と受け止めるかで評価が分かれるかもしれません。しかし、そこにあるのは常に「謎を解く快感」と「恐怖を克服する達成感」であり、現代のゲームにはない緊張感と没入感が息づいています。

1987年から現代まで、数々のハードで移植され、アレンジされ、さらにはVRにまで進出した『シャドウゲイト』。その魅力は色褪せることなく、新たな世代の冒険者をも惹きつけ続けています。理不尽ささえ愛せるあなたにこそ、このシリーズを全力でおすすめします。次に訪れる一歩が、あなたの最後の一歩になるかもしれません。その緊張感を、ぜひ味わってみてください。

シャドウゲイトシリーズの一覧